De la scierie de Cellet à la scierie de Machet

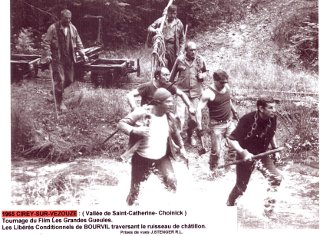

Le film "Les grandes gueules" a principalement été tourné à la scierie de Cellet, près de GERARDMER, en 1965

Mais qu'est vraiment devenu le lieu du célèbre haut fer de la scierie de Cellet, près de GERARDMER ? par Alain Gérard

Si on allait voir ?

Tour d'abord, il a fallu s'orienter sur la base d'indications vagues et en l'absence de la moindre pancarte. Lorsque, à GERARDMER (et même au Beillard qui est plus proche), on demande à quelqu'un s'il est du secteur, qu'il vous répond par l'affirmative, mais qu'il avoue ne pas savoir où se trouve le lieu-dit Le Cellet (et même jamais entendu parlé), on commence à se poser de sérieuses questions. Lorsque, enfin, quelqu'un sait, il peine à expliquer : "il faudrait aller à la zone industrielle de Beillard et là, vous demanderez votre chemin".

Finalement, je trouve le lieu du Cellet un peu, voire complètement

par hasard.

Un grand baraquement en longueur devant lequel stationnent plusieurs

véhicules immatriculés en Belgique, une rivière tout

à coté, et le sentiment que ça pourrait être

là. Mais non, ça n'est pas possible, il n'y a pas la moindre

indication ! Puis après avoir dépassé le petit pont

de la rivière, je découvre toujours par hasard, une pancarte

de 30 cm au carré clouée sur un arbre.

Finalement, je trouve le lieu du Cellet un peu, voire complètement

par hasard.

Un grand baraquement en longueur devant lequel stationnent plusieurs

véhicules immatriculés en Belgique, une rivière tout

à coté, et le sentiment que ça pourrait être

là. Mais non, ça n'est pas possible, il n'y a pas la moindre

indication ! Puis après avoir dépassé le petit pont

de la rivière, je découvre toujours par hasard, une pancarte

de 30 cm au carré clouée sur un arbre.

A coté de l'arbre, un bizarre monument fait d'un tronc d'arbre vertical

portant à trois mètres de haut des sortes de pétales

bordées de lames de scie et comportant les noms gravés de

"Rolan - Bouvil - Ventura". En fait, ce serait plutôt une

sculpture d'artiste, mais trop écrasée par la végétation,

on ne sait pas trop ce que l'on voit.

A coté de l'arbre, un bizarre monument fait d'un tronc d'arbre vertical

portant à trois mètres de haut des sortes de pétales

bordées de lames de scie et comportant les noms gravés de

"Rolan - Bouvil - Ventura". En fait, ce serait plutôt une

sculpture d'artiste, mais trop écrasée par la végétation,

on ne sait pas trop ce que l'on voit.

C'est tout.

Finalement, les lieux de tournage se résument à cette pancarte

Ce que je ressens alors est difficilement explicable. Je pense à José Giovanni qui n'a pas manqué de revenir sur les lieux longtemps après. Qu'a t-il dû ressentir, lui ? Ce baraquement en bois à la place de la scierie, cette minuscule pancarte, cette sculpture presque dissimulée (qui a au moins le mérite d'exister), quel choc cela a dû être après les émotions du tournage et le succès du film ! ...

En fait, le peu que l'on trouve sur place vise à rendre hommage aux acteurs "monstres sacrés" qui ont tourné là. Mais le film, c'est bien plus que ça car c'est un tout ! C'est le témoignage de l'activité forestière d'une époque (bûcheronnage, schlittage, sciage, etc.); c'est la mise en valeur des paysages et du patrimoine du massif vosgien, de l'eau force motrice..., et ce tout, c'est un monument !

Le haut fer

Le haut fer, c'est le titre du roman à l'origine du film, écrit par José Giovanni.

En 1964, il y a près de 62 ans, il avait déjà détecté

des singularités qu'il jugeait suffisamment fortes et enracinées

pour en faire un roman, puis un film.

La vidéo ci-contre est un extrait de son témoignage, présent sur le bonus du DVD du film.

A la position 02:15, il y fait part des ses regrets ...

Il est amusant de relever que ce que José Giovanni appelle les Hautes Vosges, c'est la vallée de Saussenrupt, du piémont vosgien 54 !

La scierie de Machet

La scierie de Machet ( du nom du lieu-dit ) est

située dans le piémont vosgien Meurthe-et-Mosellan,

dans l'ex canton de CIREY-SUR-VEZOUZE, à 6 km en amont

de la commune de VAL-ET-CHATILLON. Pour être exact, elle

est située sur le territoire de la commune du joli village

perché de Saint-Sauveur.

La scierie de Machet est l'unique construction du lieu-dit.

C'est une scierie hydraulique.

Elle est située à la conjonction des ruisseaux

"le Val" et de "Mauvais".

Elle a longtemps été un haut fer en prise directe

sur le ruisseau de Mauvais.

Puis un canal a été créé sur le

ruisseau le Val, permettant de la faire fonctionner grâce

à une chute d'eau par conduite forcée d'une hauteur

de 40 m.

Petit historique

La scierie de Machet est la seule survivante sur les 31 scieries hydrauliques

que comptait la Haute-Vezouze.

La scierie de Machet est la seule survivante sur les 31 scieries hydrauliques

que comptait la Haute-Vezouze.

Les plus anciens écrits que l'on ait retrouvés datent du XVIe siécle.

Sur le site de Machet existait, depuis le XViè siècle au moins, une scierie

qui, en compagnie des scieries de Mauvais et de la Boudouze, desservait

la forét de Bousson, propriété du Comte de Blâmont.

Vers 1546, compte tenu de l'extension de l'industrie du bois, on créa

une fonction de gruyers. Ils vendaient bois et planches, percevaient une

redevance pour selfs de paxon (2), assuraient le flottage des bois, l'entretien

des digues et chaussées, des moulins, et payaient des gardes et sagârds (3).

Le gruyer (4) logeait au château et pouvait avoir le titre de châtelain....

Après la Révolution Française, ce fut l'administration forestière qui

assuma la charge de ces scieries devenues domaniales. Des ajustements

techniques s'avérèrent bientôt nécessaires,

Machet manquait d'eau en période de bas étiage(5) du ruisseau du Val.

En 1872, le haut fer (6) de Machet fut modernisé, la force hydraulique

fut produite non plus par une roue, mais par une turbine. Creusé à flanc

de coteau, un canal de 2,800 km de long fut construit: alimenté par le

ruisseau du Val, il prenait son origine juste aprés la scierie du Petit

Marquis, et grâce â une chute de 40 mètres, amenait la quantité d'eau

necessaire pour mettre la scierie en mouvement.

En 1872, le haut fer (6) de Machet fut modernisé, la force hydraulique

fut produite non plus par une roue, mais par une turbine. Creusé à flanc

de coteau, un canal de 2,800 km de long fut construit: alimenté par le

ruisseau du Val, il prenait son origine juste aprés la scierie du Petit

Marquis, et grâce â une chute de 40 mètres, amenait la quantité d'eau

necessaire pour mettre la scierie en mouvement.

La turbine à axe horizontal et à vannage partiel avait un diamètre extérieur

de 1m455, possédait 54 aubes pour un débit normal variant entre 30 et

80 litres, le nombre de tours de la roue était de 232 par minute et la

puissance pouvait varier de 16 à 42 chevaux-vapeur.

En janvier 1874, elle fut mise en route équipée d'une scie à ruban...

En janvier 1874, elle fut mise en route équipée d'une scie à ruban...

Lors de la période d'occupation 1914-1918, la scierie de Machet avait

été utilisée par l'ennemi. A la fin de la guerre, elle était en état de

fonctionner mais totalement transformée. La halle avait été démolie et

remplacée par une construction en bois bien plus vaste...

(1) Bousson : n.m. français local et patois, grande vis à tête carrée.

Forêt de hêtres qui poussaient en buisson.

(2) Paxon : glandée ou pâture

(3) sagârd : n.m. gérant d'une scierie, ouvrier dans une scierie.

(4) Gruyer : il assurait la police, le flottage du bois.

(5) Bas étiage : manque d'eau.

(6) Haut fer : scie verticale entraînée par une came qui lui donne un

mouvement alternatif de va et vient, de haut en bas.

Les anciennes usines textiles de Val-et-Châtillon

Plus bas, la commune

de VAL-ET-CHATILLON a vu, à partir de 1850, se développer une industrie textile

produisant son énergie grâce à la force hydraulique

(elle alimentera même la commune en éclairage public).

Nous ne sommes pas dans les Vosges, mais en Meurthe-et-Moselle (54).

Mais le secteur est bien dans le massif vosgien, en l'occurrence

dans le piémont vosgien.

Des situations similaires (industrie textile, nombreuses scieries) étaient

légion dans la quasi totalité des vallées du massif

vosgien, lequel n'englobe pas seulement les Vosges, mais aussi une partie

de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, du

Doubs et de la Meurthe-et-Moselle.

Que reste t-il de ce patrimoine aujourd'hui ?

Sur le millier d'installations hydrauliques existantes dans le massif vosgien au XIXème siècle, seules quelques dizaines subsistent. Comme dit plus haut, la scierie de Machet est la seule survivante coté piémont vosgien 54. Son exploitation économique a néanmoins pu se poursuivre jusqu'en 1993, date à laquelle le dernier sagard a jeté l'éponge. Depuis, le mouvement associatif tente de sauver ce patrimoine ...

Un projet pour la scierie de Machet ?

- Puisque le film "Les grandes gueules" met en évidence les forêts de sapins, le bûcheronnage, le débardage, le transport, le sciage, les paysages, etc.

- Puisqu'on constate, 62 ans après, que les Vosges et les vosgiens (au sens strict du terme), mais aussi les lieux des tournages (Gérardmer, Vagney, etc) n'ont pas exploité l'évènement du film,

- alors dégageons une idée force pour la scierie de Machet et utilisons le film. La scierie pourrait alors être le théâtre, soit de la projection du film, à l'adresse des habitants du massif vosgiens, des nostalgiques, des fans du film, et/ou de ses acteurs (Bourvil, Ventura notamment), des amoureux de la nature, des paysages, du bois, des écolos, etc., soit de toutes autres déclinaisons du film sur les thèmes de l'image ou du son. J'avais d'ailleurs une idée assez précise d'un projet possible. En 2003, j'avais écrit un scénario pour Machet ...

Ce discours, tenu depuis plusieurs décennies et bien que largement approuvé, n'a pas encore pu fédérer suffisamment de forces vives et de moyens pour trouver un début de réalisation.

Autres liens :

Saussenrupt, autre lieu de tournage

Une compilation des scènes forestières

Un hommage à François de Roubaix

SIRIUS 114 à dit :

Bsr entre 14 et 20 ans j ai beaucoup navigue pour mon travail et mes études dans cette région des hautes Vosges qui fut celle d une enfance pauvre mais heureuse. Mon adolescence avec travail a 14 ans et études fut une période de prise de conscience. Le tournage du film les grandes geules demara quand j ai décidé de changer de vie et de faire une carrière militaire : j ai quitté définitivement les Vosges. Ce film me rappelle d’où je viens et qui je suis. J ai du le voir 10 fois ou plus mais il me fait mal même si je le trouve très beau. Film rare, exceptionnel je crois, porté par Lino Ventura et Bourvil qui étaient des Hommes qui faisaient un métier avant d être acteur. La musique du film est un chef d œuvre qui tutoie le génie de mozart. Dans ce film, on sent que tout le monde a tout donné du meilleur de lui même. Les vosgiens sont des taiseux; l honneur, l amitié, le travail, le respect sont nos valeurs et nos racines. Beaucoup de mes amis ne sont plus, ils ne sont pas morts je suis là et je pense à eux. Je ne ris jamais ou très rarement. Merci pour votre attention. Le terminus est affiché je dois descendre à la prochaine.

TARTARIN à dit :

Bonjour, Parfait de parler de ce film que j'ai adoré (J'avais passé mes vacances en Bretagne chez Jess Hahn). Mais on ne comprend pas bien ce qu'est devenue la scierie, si elle a réellement brulé, si elle existe encore, etc... Il y a une sorte de confusion déplacée... Tout se mélange dans le discours avec les lieux de tournage et la mythologie du cinéma... M.V.

Pascal à dit :

Bonjour, tres grand merci pour ces pages. Actuellement en Centrafrique pour l'ONU et ne sachant pas de quoi les annees a venir seront faites pour moi. Mais j'aime beaucoup l'idee de maintenir l'esprit des Vosges et celui des grandes gueules, que je m'apprete ce soir 14 juillet, a regarder depuis Bangui. :-)

patrick godin à dit :

excellente idées moi meme ancien forain le chevaux de bois du film étant a mon ex beau père et ayant exercer moi meme le metier de débardeur dans la montagne noire pendant une vingtaines d années

Exprimez-vous ...

Exprimez-vous ...

Crédit photos : Alain GERARD | 10 septembre 2018

JOSEPALDIR

JOSEPALDIR